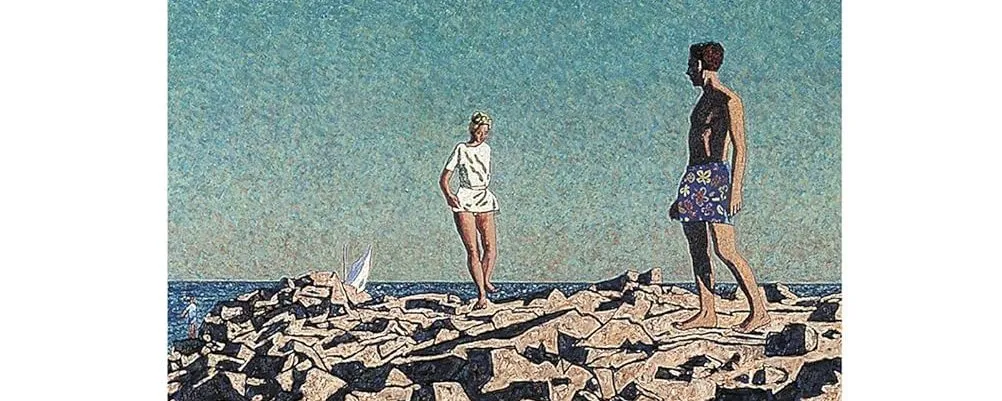

Dans le silence oppressant de la maison, je perçois à peine le bruit des pas de l’autre, de cet être qui partage ma vie sans vraiment m’accompagner. Nous sommes ensemble, dans un même espace, et pourtant rien ne se rejoint plus vraiment. Cette solitude à deux, au cœur d’un couple qui se délite, est plus douloureuse qu’une absence totale. Car l’indifférence—l’absence de regard, de mots, d’affection—creuse un fossé presque insurmontable, où l’on sombre à petit feu dans l’amertume et la résignation.

En tant que psychiatre et psychanalyste, j’observe depuis longtemps combien ce manque de reconnaissance réveille en nous des blessures anciennes. Souvent, la frustration puise ses racines dans notre famille d’origine, dans les liens que nous avons tissés ou subis, parfois sans le savoir. Nous reproduisons alors, malgré nous, des schémas de distance ou d’abandon qui étouffent la relation amoureuse. Dans ce face-à-face conjugal, s’active un autre face-à-face : celui avec nos premiers « modèles » affectifs.

Si je ferme les yeux, je ressens presque physiquement cette brûlure : celle de ne pas exister dans le regard de l’autre, de n’être plus que la silhouette d’une ancienne passion. C’est une souffrance obscure, faite de doutes et de questions qui tournent en boucle : « Quand suis-je devenu(e) transparent(e) ? Quand nos échanges ont-ils cessé d’être vivants ? Pourquoi mes mots ne franchissent-ils plus ses oreilles ? » Il y a là un vertige qui nous plonge dans la solitude la plus écrasante—une solitude partagée, mais où chacun se terre dans son propre univers, paralysé par la peur de blesser ou d’être blessé davantage.

« Il faudrait partir, fuir cet engrenage », se dit-on parfois. Mais partir, c’est aussi affronter l’angoisse de perdre, peut-être, l’unique lien que nous connaissons. Alors la plainte silencieuse se fait plus lourde, et la nuit nous trouve seuls, bien que deux corps dorment dans le même lit. C’est un paradoxe cruel : être aussi proche physiquement, et se sentir mille lieues loin de l’âme de l’autre.

Comme thérapeute, j’entends la nécessité de dépasser ces héritages inconscients qui nous poussent à ressasser la même histoire. Revenir à soi, avant de blâmer l’autre, retrouver cette part intime qu’il faudrait peut-être soigner pour mieux réapprendre à aimer. Pourtant, dans la détresse, il est plus simple de pointer du doigt les fautes supposées du partenaire. On oublie que la solitude à deux se bâtit à deux, sur un mur de silences et de non-dits accumulés au fil des années.

Je ne peux nier la terreur que cette solitude suscite : la peur de ne plus jamais être compris, la sensation que chaque mot sera un écho vain, perdu dans le vide. C’est un sentiment de détresse qui, paradoxalement, renforce l’importance de parler, d’oser confier ce tourment, ne serait-ce qu’à un confident ou à un professionnel. Car seule la parole, fût-elle hésitante ou tremblante, est capable de percer la carapace glacée du quotidien.

La solitude à deux n’est pas une fatalité ; elle est, avant tout, un signal d’alarme. Si j’ai le courage d’ouvrir les yeux sur cette souffrance, peut-être puis-je, à travers la douleur, réapprendre à vivre d’abord avec moi-même, à renouer avec ma propre valeur. Ce n’est qu’ainsi—en sortant de cet héritage familial parfois pesant, en affrontant la peur de l’abandon ou de la dépendance—que l’on peut envisager de rebâtir le pont fragile entre les cœurs. Et si, un jour, l’être aimé retrouve enfin la force de croiser mon regard, il découvrira peut-être un visage un peu différent, plus conscient de ses besoins, moins enclin à accepter l’indifférence. Un visage qui, dans l’âpreté du chemin, a su se réapproprier sa propre existence.